一、显示技术的发展概况

1. 显示技术。

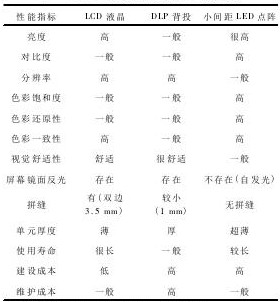

顾名思义,是一种将反映客观外界事物的信息(光学的、电学的、声学的、化学等),经过变换处理,以适当形式(主要有图像、图形、数码、字符)加以显示、供人观看、分析、利用的一种技术。自从第一台黑白电视机诞生以来,显示技术得到了长足的发展,各种显示技术层出不穷,种类十分丰富。目前国内外的显示方式有CRT(Cathode Ray Tube)显示、LCD (Liquid Crystal Display)显示、DLP(DigitalLight Process),LED (Light Emitting Diode)显示、PDP(Plasma DisplayPanel)显示等。

(1)CRT显示

原理:即阴极射线管显示,将电子束以扫描方式照射到显示面上,激发荧光屏上的荧光粉发光实现显示,电子束扫描是通过电磁场的控制而使电子束发生偏转而实现的。这种显示方式属于直观、台式、发光型显示。

结构:

图1 CRT显示

特点:CRT是历史最悠久的显示方式,其全色化、对比度高、亮度高,

缺点:色彩不逼真、行间闪烁等缺陷,另外一个重要的缺点就是不能把画面尺寸做的很大,限制了它在大屏幕显示方面的应用。

(2)LCD

原理:即液晶显示,它是自90年代起,由日商主导的投影技术,利用液晶材料的光电效应制成的新型显示器件,本身不发光,只起调制外来投射光强弱的作用,借助外界光源照射液晶材料而实现显示的被动显示方式。

核心都是薄膜晶体管TFT做像素控制,早期的背光灯用CCFL灯管作为点亮光源,后来换了不同背光光源,分为:LCD属于传统背光,OLED属于自发光,QLED属于增强发光。OLED 即organic light emitting diode,有机发光二极管。在每一个TFT像素表面涂抹一层细小的三原色或白色的有机物材料,荧光粉等,从而形成密集的独立发光的OLED灯珠阵列。具有自发光特性,无需光源辅助,因此可以做的很薄,还具备广视角;QLED,quantum-dot light emitting diodes,量子点发光二极管,涂抹在TFT上的有机物材料换成了名为“量子点”的无机物材料,同时需要加入额外的蓝色LED等作为最基本光源,使用掺杂红色和绿色量子点材料的光学薄膜与导光板形成最终需求的白色面平行光。

缺点:这种显示方式形成的图像亮度、对比度一般,而且易受环境因素的影响,另外显示速度和视场角也是待解决的问题。

优点:图像分辨率高、图像清晰,在家用电视机以及电脑用的大屏幕显示技术包括LCD液晶、DLP背投、小间距LED显示方面发展很快,并且逐渐向大屏幕方向发展。

背光架构

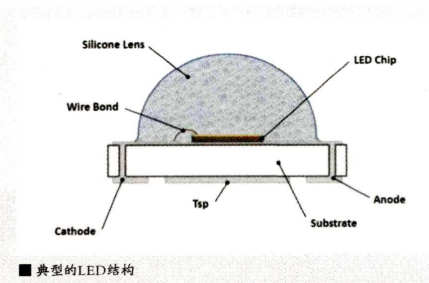

(3)LED显示

原理:显示屏由一个个发光二极管构成,对单色显示屏来说,每个像素只有一种颜色,根据选用的发光器件不同,通常可以分为绿、红、黄等;对彩色显示屏,是在每个像素点上安排红、绿、蓝三基色的发光器件形成混合色,产生各种色彩和灰度,在屏幕上显示。这种显示方式属于发光型显示。LED阵列显示是目前唯一能够满足体育场馆、广场、室外广告、告示牌等用途的大屏幕显示方式。其长处就是小于2-3V的低电压工作特性以及其高亮度、高效率和高可靠性等特点。但由于LED是以集成发光二极管芯片作显示面的,所以不适合于室内用的高清晰度信息显示。

结构:

驱动

PM:阵列中 列正极——列扫描线;行负极——行扫描线。Y列X行扫描线被选通时交叉点会亮

特点——高速逐点扫描,缺点是连线庞杂,寄生电阻电容大导致效率低,像素发光时间段,导致有效

AM:每个像素独立驱动,用两个晶体管和一个电容控制输出电流

(4)新型显示技术

DLP纯数字化显示技术。

DLP(数码光处理)是在投影和显示讯息方面的一种革命性技术,根据美国Texas Instruments(TI)公司开发的数码微镜无件(DMD)设计而成,创造出显示数码视像讯息的最后一环,它采用发射光成像原理,实现图像处理全数字化,具有稳定可靠、维护方便、亮度高、显示图像平滑、细腻、精确的特点,DLP投影技术广泛用于桌面投影机、商务投影机、电影院放映,尤其在大屏幕投影拼接显示领域,它一直处理领导地位。

LCOS显示技术。

它是近几年来在LCD技术基础上发展的一种新的显示技术,LCOS最大的优点是解析度可以很高,在携带型资讯设备的应用上,此优点比较突出。缺点是模组的制程较为繁琐,各生产阶段良率控制不易,成本难以有竞争力。目前只能停留在需要高解析度的特定用途中,如液晶投影器。

GLV显示技术。

GLV技术的原理和德仪(TI)开发的数字微镜装置(DMD)晶片有些类似,也是以微机电原理(Micro-Electromechanical System;MEM)为基础,靠着光线反射来决定影像的显现与否;而GLV的光线反射元件,则是由一条条带状的反射面所组成,依据基板上提供的电压,进行极小幅度的上下移动,决定光线的反射与偏折,再加上其反射装置的超高切换速度,以达成影像的再生。本技术尚处于研发阶段,没有形成产业。

2014年三星石墨烯柔性屏幕

(5)Micro LED 显示技术

见后

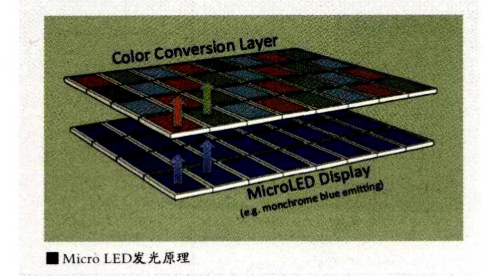

2.Micro LED显示技术

(1)概述

Micro LED显示技术一般指使用尺寸为1~60μm的LED发光单元组成显示阵列的技术,具有无需背光,光电转换效率高、亮度大于10^5 cd/m2,对比度大于10^4:1,响应时间在ns级等

(2)Micro LED显示原理

5.显示水平的常用评定参数:

(1)显示效果的指标:亮度、响应时间、色彩饱和度、色彩还原度、物理拼接及色彩一致性等

对比度:即亮度动态范围,范围越大,在过亮或过暗等极端情况下细节表现力越好

亮度及均匀性:背光不均匀的画面就好像一幅图上出现黑斑,而如果亮度不够,昏暗的画面会缺乏通透感。

色域:决定着色彩表现力,越大越能表现出更多的颜色

响应时间:

6.技术痛点

二、Micro LED 的拟制作工艺

1.制作目标

Micro led 是将LED进行薄膜化、微小化和阵列化,使其体积达到大小只有主流LED的1%,像素点距离达到由毫米达到微米。

2.拟制作方法

考虑将衬底上的LED晶片转运到已经制作好驱动电路的剥玻璃基板上;然后将玻璃基板固定LED晶片

三、存在的加工问题及拟解决途径

1. 纳米级的LED晶片转运技术

问题描述:考虑将衬底上的LED晶片转运到已经制作好驱动电路的剥玻璃基板上;

2.在玻璃基板上固定LED晶片问题

3.保证每次得到的晶片的光电特性一致

问题描述:单色阵列可以通过倒装结构封装和驱动IC贴合,但RGB阵列需要分次转贴红、蓝、绿三色的晶粒。

4.分bin的成本

问题描述:LED作为指示灯时,对于其波长的分选和亮度的控制要求并不高,但作为屏幕元件时,由于人眼对于颜色波长和亮度的敏感性,没有分bin会出现颜色和光亮度不均匀问题,影响视觉效果。

四、研究现状

2000年 JiN制造出尺寸为12μm,像素间距为50μm的Micro LED阵列,电流均匀性好,导通电阻小,内量子效率高。

2008年,Poher等采用被动驱动方式制作出数量为64×64,尺寸为20μm,间距为30μm的蓝光、绿光、UV MicroLED阵列

2011年,美国德州理工大学团队发布了9.6×7.2mm面积的绿光主动定址Micro阵列,像素间距15μm,

2012年索尼展出1920×1080个由RGB组成的LED,间距为210μm,由于成本问题暂停

法国LETI推出了iLED matrix,像素间距为10μm,目前计划做到1μm

台湾鈉创科技公司采用LED转运技术达到了转良率为99%

2013年,Ploch等使用MOCVD技术制作出高功率UV Micro LED阵列像素尺寸为 10μw,间距为43.3 μw,400mA下输出功率为5.8mW

附:名词解释

分bin 是指根据电压、亮度、色度的不同,将LED进行测试和分选,每一类作为一个bin。